La pintura en el cine, Barry Lyndon

Un film de claras referencias pictóricas, entremezcladas con la literatura y la música, es Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975), fotografiado por John Alcott. En él, además de la muy famosa iluminación de interiores lograda con velas y luz natural, que Néstor Almendros llegó a denominar iluminación tipo Vermeer, puede comprobarse la presencia abrumadora de la pintura inglesa del siglo XVIII. Almendros explica las técnicas de puesta en escena realistas, mediante un estricto y riguroso dominio de control sobre las emulsiones cinematográficas empleadas, y sobre las técnicas de iluminación. Algunos han denominado a Barry Lyndon, por su apariencia externa, una galería de arte animada

Para lograr los cánones de la pintura neoclásica, simetría, orden y belleza, Kubrick y Alcott utilizaron las pinturas de Reynolds para paisajes y uniformes, los retratos de Gainsborough y Lawrence para la caracterización de los personajes, con hincapié en los femeninos; las pinturas de Hogarth, para las escenas de interior de la última parte de la película, los paisajes de Constable para los múltiples exteriores, Watteau, por la utilización de la luz y la oscuridad; Stubbs, por el vestuario de caza; los ambientes, mobiliarios y vestuarios de Chodowiecki, pintor y grabador polaco, algunos interiores de Zoffany, Hogarth para secuencias cortesanas de la parte final de la película, y muchos otros. Para la iluminación de los planos interiores se basó en los cuadros de Wright de Derby, apasionado de los efectos luminosos, y de los maestros holandeses: Jan Vermeer para la luz y Rembrandt para el claroscuro.

La película intenta plasmar la sociedad inglesa del siglo XVIII, por ello utiliza la pintura, que es es la representación que durante el propio siglo XVIII, la sociedad inglesa hizo de sí misma, de la misma forma que Thackeray lo hizo en el libro que sirve de base al film.

Para inspirar con mayor verosimilitud el uso de obras pictóricas anacrónicas, utilizó la luz natural, de los grandes ventanales, o mediante velas, para un mayor reflejo de la realidad (quizás el aspecto más destacable y novedoso de todo el film), incorporó el zoom, muy rechazado generalmente por los cineastas, como medio de dar una impresión de pintura de las escenas, y se basó para crear ambientes, mobiliario, maquillajes, decorados y vestuario en las pinturas de la época. La música utilizada es de maestros del siglo XVII.

Creación del ambiente: La luz natural y las técnicas para lograrla

Barry Lyndon es una brillante ambientación del siglo XVIII. Para recrear la época, Kubrick y Alcott emplearon nuevas técnicas, objetivos y encuadres, en los que la iluminación jugó un papel determinante, al que añadieron un tratamiento especial del negativo. Se optó por prescindir de los focos y filmar, para las tomas diurnas, solamente con la luz del sol y las nocturnas y de interior, grabarlas exclusivamente con la luz de la luna, de las velas y con luz natural procedente de las ventanas, ayudándose en algunos planos de una tenue iluminación de apoyo colocada en el techo. Compró una remesa de velas de cera de abeja (encargadas a la compañía Price´s que las fabricaba para la Iglesia Católica), a imitación de las que se empleaban hace más de doscientos años.

«La iluminación de películas históricas me pareció siempre muy falsa. Una habitación enteramente iluminada con velas, es muy hermoso y diferente de lo que se veía comúnmente en el cine. Terminé encontrando este lente f 0,7 Zeiss: es el más rápido que existe. Nunca fue utilizado para filmar una película. Tuve que preparar especialmente una cámara para fijarlo. En unas de las escenas iluminadas con velas, utilizamos una iluminación muy débil que provenía del techo, pero la fuente principal siempre vino de las velas.

Igualmente para las escenas de día, tuvimos que iluminar las habitaciones desde el exterior por que no teníamos mucha luz natural, pero la iluminación siempre provenía de las ventanas. En efecto, al menos que uno decida hacer una película irrealista, hay que buscar en la iluminación, los decorados y el vestuario las primeras condiciones de realismo.» (de una entrevista concedida a Michel Ciment por Kubrick).

El uso de la luz

Los interiores día hacen uso de las fuentes naturales de los decorados (generalmente los grandes ventanales de los palacios) a la hora de crear una iluminación justificada desde una única fuente, por lo que se crea un gran contraste entre zonas de luz y sombra en la mejor tradición de Veermer o Rembrandt.

En los exteriores, se evitó mediante paneles reflectores la utilización de luces de relleno artificiales para eliminar las sombras, por lo que las imágenes poseen un aspecto extremadamente natural y muy suavizado al que también contribuyó decisivamente el filtro de bajo contraste utilizado en gran parte de los mismos. A su vez, para disponer de mayor sensibilidad en los exteriores, se prescindió del filtro de luz diurna (85 B) y el color fue corregido en laboratorio, por lo que los tonos verdes y azules aparecen con una mayor saturación mientras que el resto de colores resultan más apastelados.

Los objetivos y las cámaras.

Dado que en el cine no se usaban objetivos lo bastante sensibles como para rodar en condiciones de escasa iluminación, Kubrick utilizó una lente Zeiss 50mm, F0.7, que había sobrado de un partida destinada al Programa Apolo, de la NASA, de gran apertura del diafragma, acoplado a la cámara Mitchell que utilizaba normalmente por el ingeniero californiano Ed DiGuilio (Cinema Products Corp). Con esta lente se logró el objetivo, y el efecto es la luz natural que envuelve a los personajes, aunque reduce la profundidad de campo,como causa de la enorme abertura de la lente, y limita a los actores en sus movimientos y las escenas parecen más planas, sin apenas perspectiva, creando así para bien de la película, una mayor sensación de encontrarse dentro de un cuadro de la época.

El zoom

El efecto pictórico de aplanamiento de la imagen, que semeja a un cuadro, lo lograron Kubrick y Alcoot con el zoom, rechazado por la mayoría de los directores hasta el momento, precisamente por ese efecto. Alcott afirmó que por su suavidad y lentitud, el zoom se descubrió como un método inmejorable para la transición entre planos, pues evitaba recurrir demasiado al montaje y contribuía a la suavidad, a la fluidez del conjunto.

Como detalle a destacar de que no es solo en el cine de época donde la pintura juega un papel importante, hemos querido señalar otras péliculas que en primera vista no parecen tener influencia alguna en el mundo pictorico pero que en verdad si que la tienen.

La pintura en el cine, Avatar ( James Cameron)

El término avatar, es en el hinduismo la encarnación terrestre de un dios, en particular Vishnú, que curiosamente se representan con piel azul.

La escenografía del planeta Pandora, en el film Avatar, está tan inspirada, sin duda alguna, en la obra del ilustrador Roger Dean, aunque no aparezca en los créditos de la película.

Roger Dean (1944), es un artista, diseñador y publicista inglés. Se lo conoce, principalmente, por su trabajo en tapas de álbumes para distintos músicos, tarea que comenzó a realizar a fines de la década del ’60. Las tapas generalmente caracterizan paisajes fantásticos y exóticos.

En las imagenes, se pueden apreciar todas las similitudes para apreciar cómo James Cameron se inspiró en muchos de sus diseños, en algunas posturas de personajes y en miles de detalles, el dragón-pájaro rojo, las montañas suspendidas en el aire, los arcos naturales, criaturas fantásticas, paisajes, robots, máquinas voladoras, los nidos de los dragones pájaro, las lunas de Pandora, los movimientos de las figuras, la selva, el gran árbol, los dragones caballo y algunos de los monstruos voladores, desde sus famosas «Floating Islands» hasta su Morning Dragon que es similar a las criaturas voladoras de Pandora.

Ilustraciones de Roger Dean: Rocas flotantes y paisajes

Fotogramas de la película Avatar

Ilustraciones de Roger Dean: Rocas flotantes y paisajes

Fotogramas de la película Avatar

Ilustraciones de Roger Dean: Animales, máquinas y personas

Fotogramas de la película Avatar

Ilustraciones de Roger Dean: Animales, máquinas y personas

Fotogramas de la película Avatar

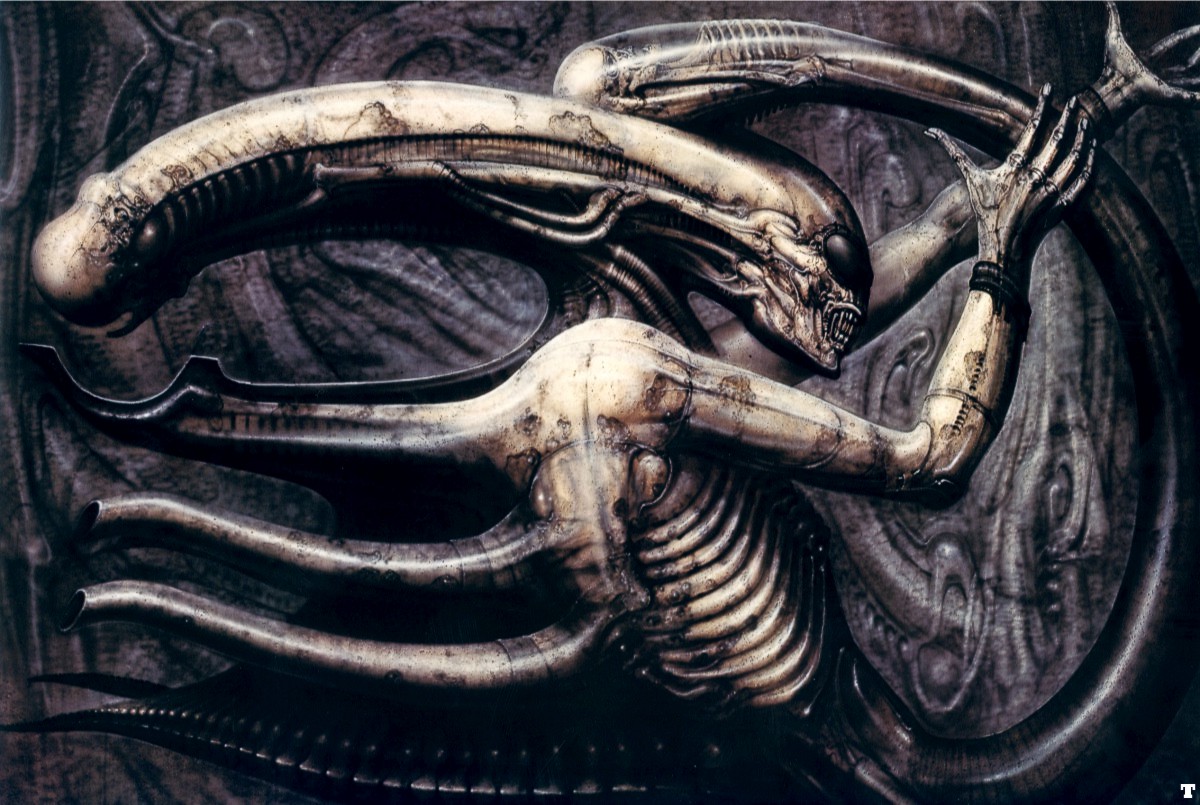

La pintura en el cine, Alien (Ridley Scott)

Diversos elementos lograron que Alien (1979), de Ridley Scott, alcanzara eficacia como película de terror. Probablemente el más importante fue el trabajo del artista suizo H.R. Giger, que para el diseño del extraterrestre se basó en tres estudios para figuras en la base de un crucifixión (1944) de Francis Bacon. Tanto en el diseño de Giger como en el tríptico de Bacon se puede ver a una especie de bestia sin ojos, con sólo una boca de la que sobresale una hilera de dientes. Se trata de un ente fetal de proporciones fálicas.

.

.